德育名家之儒家- -孔子

简介/孔子

孔子(公元前551年9月28日―公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,祖籍宋国栗邑(今河南省商丘市夏邑县),生于春秋时期鲁国陬邑(今山东省曲阜市)。中国著名的思想家、教育家,与弟子周游列国十四年,晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。被联合国教科文组织评为“世界十大文化名人”之首。孔子一生修《诗》《书》,定《礼》《乐》,序《周易》,作《春秋》(另有说《春秋》为无名氏所作,孔子修订)。

相传孔子有弟子三千,其中有贤人七十二。孔子去世后,其弟子及其再传弟子把孔子及其所有弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成儒家经典《论语》。 孔子在古代被尊奉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其儒家思想对中国和世界都有深远的影响,孔子被列为“世界十大文化名人”之首。孔子被尊为儒教始祖,随着孔子影响力的扩大,孔子祭祀也一度成为和上帝、国家的祖先同等级别的“大祀”。这种殊荣除老子外万古唯有孔子而已。

人物生平//孔子

折叠出生

孔子的父亲(叔梁为字,纥为名)是鲁国出名的勇士。孔子生于公元前551年夏历八月廿七,一说生于公元前552年夏历八月廿一(公历10月9日)。出生于鲁国。其先世有宋国公室及殷商王室,15世祖为宋国第二任国君微仲。6代祖孔父嘉是宋国大夫,曾为大司马,在宫廷内乱中被杀,孔父嘉子木金父避灾逃到鲁国的陬邑定居。

折叠仪容

孔子生而首上圩顶,长成后身长九尺六寸(约191.136厘米),被称为“长人”。孔子之名“丘”来源于此的说法。唐朝司马贞认为:“圩言乌。顶音鼎。圩顶言顶上窳也,故孔子顶如反宇。反宇者,若屋宇之反,中低而四傍高也。”即孔子头顶中部有凹陷。清朝陈立相信此说,“是孔子首形象邱,四方高,中下,故名丘焉。”史学家钱穆在《孔子传略》中也持此说。

折叠早年教育

意思是:小的时候很穷,所以很多粗活都能做。

孔子3岁时,叔梁纥去世,葬于鲁国东部的防山,孔母未将墓的所在告诉孔子。颜氏移居曲阜阙里,将其抚养成人。

幼年的孔子常将祭祀用的礼器(俎豆)摆设起来,练习行礼演礼,作为一种游戏。19岁时孔子为鲁国贵族季孙氏做文书、委吏和乘田等小吏,管理仓储和畜牧。娶宋人亓官氏为妻,第二年亓官氏生子。鲁昭公派人送鲤鱼表示祝贺,该子便名为孔鲤,字伯鱼。孔鲤先孔子而死,有遗腹子孔伋,字子思。

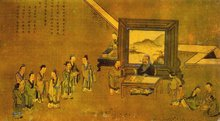

23岁时孔子开始在乡间收徒讲学,学生有颜路(颜回之父)、曾点(曾参之父)、冉耕等。

孔子的母亲在他17岁时去世,孔子希望将父母合葬。为了打听父亲葬处,他将母亲棺殡停于路口(五父之衢),向路人打听。后孔母的邻居曼父之母,告诉孔子叔梁纥的墓处,孔子这才将父母合葬于防。第二年,孔子在为母亲守丧时,季孙氏宴请士一级的人(飨士)。孔子前往,不想却被季孙氏家臣阳虎训斥并拒绝。但后世学者多怀疑此事有伪。

鲁昭公十七年,郯国国君郯子访鲁。郯子博学多才,20岁的孔子慕名拜见。韩愈《师说》有语:“孔子师郯子。”孔子先后“问礼于老聃,学鼓琴于师襄子,访乐于苌弘。”

大约三十岁左右,最初的一些弟子来到孔子身边。此后,孔子一直从事教育事业,他广收门徒,相传弟子三千,贤人七十二。他首倡有教无类及因材施教,成为当时学术下移、私人讲学的先驱和代表,故后人尊为“万世师表”及“至圣先师”。

适齐

35岁时,鲁昭公被鲁国掌权的三桓季孙氏、叔孙氏、孟孙氏击败,逃到齐国,孔子便离开鲁国到齐国。孔子曾与齐太师谈说音乐,闻习韶乐之盛美,三月不知肉味。齐景公问政于孔子,孔子说:“君君,臣臣,父父,子子。”齐景公说:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子。虽有粟,吾得而食诸?”他日又问政于孔子,孔子说:“政在节财。”景公想封孔子为尼溪田,遭齐相国晏婴进言劝阻。后来得知齐大夫想害孔子,景公没有办法,孔子则重回鲁国,聚徒讲学。

折叠初事鲁国

鲁定公九年,51岁的孔子仕鲁,初为中都宰(中都为今山东汶上县),一年以后又做司空,后以大司寇。鲁定公十年,鲁定公与齐景公会于夹谷,孔子“文功武备”,取得外交上的胜利,使齐归还侵占鲁的汶阳等地。[13]鲁定公十三年,为重新确立鲁公室的权威,孔子策划实施了“堕三都”的政治军事行动,希望能够削减三桓的实力,于是先堕叔孙氏之郈,再堕季孙氏之费,然而围攻成的攻势最终功败垂成。鲁定公十四年摄行相事,并以“五恶”的罪名,以言论定罪,诛杀少正卯。

孔子治下鲁国颇有起色,引起齐人警惧,齐大夫黎锄设计,向鲁赠送女乐文马,造成鲁定公不问朝政。这使得孔子与鲁公、季桓子等在道德与政见上的分歧难以弥合,孔子最终去鲁适卫。

折叠周游列国

离开鲁国以后,孔子率众弟子周游列国,辗转于卫、曹、宋、郑、陈、蔡、叶、楚等地,然而均未获重用。其间,在匡、宋、蒲等地,孔子一行人多次被困遇险。

折叠留卫期间

孔子到了卫国,在前往陈地时,途经匡城,颜回举策指着郭外缺口说:“昔吾入此,由彼缺也。”因孔子身材高大,被匡人误以为是鲁国的阳虎,而遭围捕。子路感到愤怒,夺戟准备交战,但被孔子阻止。过程中孔子曾与颜回失散,一度以为颜回已死。

卫灵公提供孔子在鲁国时的相同待遇。居住一段时间后,遭人诬谄而离开。

孔子在蒲城滞留几个月后返回卫国。拜见卫灵公夫人南子时,孔子朝着北面,低头俯地,不正视;夫人南子亦于帷幕中再拜孔子。子路得知后,为此事甚感不满,表面上不说,但孔子心里明白,孔子便对着子路向天发誓说:“我如果不对的话,就让老天厌弃我吧!” (《史记》孔子矢之曰:“予所不者,天厌之!天厌之!”)。数月后,卫灵公与夫人南子同车,孔子为次,其余官员在后,招摇游市而过。孔子对此事引以为耻,颜刻问有何耻辱,孔子感叹:“我从未见过像爱好美色那样爱好道德的人啊!” (《史记》孔子曰:“吾未见好德如好色者也”),便离开卫国。

折叠过宋之危

孔子到了宋国后,在大树下和弟子习礼。宋司马桓魋欲杀孔子,将大树拔除。弟子打算尽速离去,孔子说:“天生德于予,桓魋其如予何?”

折叠相失于郑:丧家之犬

孔子在郑国时,与弟子失散,孔子独自站立在郭东门。有人告知子贡,东门有人仪表像丧家之犬。弟子终把孔子寻回,并将此话告诉孔子,孔子欣然笑曰:“形状,末也。而谓似丧家之狗,然哉!然哉!”

折叠苛政猛于虎

中有《苛政猛于虎》一文,记载孔子和弟子路过泰山时,遇到一名身世凄惨的妇女的故事。当地虎患严重,可就是因为有苛刻的暴政,所以她和亲人宁愿一直住在这里,以至于后来竟有多人被老虎咬死,只剩下她一人对着坟墓哭泣。全文以叙事来说理,深刻揭露了封建暴政对人民的残害。后来从这个故事中引申出了“苛政猛于虎”的成语,意思就是反动统治者的暴政比吃人的老虎更加可怕。

折叠受困陈蔡

吴伐陈、楚救陈之际,楚昭王派人聘请孔子,孔子随即出发。陈、蔡大夫惧怕孔子为楚国所用,便将孔子围困在陈、蔡野外,孔子等人不得行,绝粮七日,许多弟子病倒不起。弟子中多有不快者,孔子仍旧讲诵不绝。后来派子贡至楚,楚昭王兴师迎接孔子。

颠沛流离凡十四年,前484年,年近七十岁的孔子被季康子派人迎回鲁国尊为国老,但未受鲁哀公的任用。这段期间孔子专注于教育和古籍整理。哀公十二年冬,孔鲤先孔子而死。哀公十四年,颜回先他而去。孔子有所感慨:“昔从我于陈蔡者,皆不及门也。”哀公十四年夏,齐国陈恒弑其君,孔子斋戒沐浴三天,向哀公恳请伐齐,哀公让他“告季孙”,孔子又向季孙请求出兵,结果遭到拒绝。前479年,孔子逝世,终年七十三岁,被葬于曲阜城北的泗水岸边。众弟子为其服丧3年,子贡为孔子守坟6年。

回首一生,孔子说:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

姓氏沿革

折叠来源

孔姓,出自他姓,以人名或祖名为姓。如春秋时郑国有出自姬姓孔氏,以郑穆公后人孔张的名为姓;卫国有出自古佶姓孔氏,为黄帝后裔,以祖字为姓;陈国有出自妫姓孔氏,以孔宁之名为姓,乃舜之后裔。是当今中国姓氏排行第98位的大姓,人口较多,约占全国汉族人口的百分之零点二九。

孔子姓氏出自子姓,以王父为字氏。据《史记.孔子世家》所载:孔子,宋微子之后。宋闵公长子弗父何,弗父何生宋父周,周生世子胜,胜生正考父,考父生孔父嘉。五世亲尽,别为公族,为孔氏。孔父嘉生木金父,木金父生祁父,祁父生防叔。防叔畏华氏之逼,奔鲁。防叔生伯夏,伯夏生叔梁纥,叔梁纥生子孔丘。

折叠子孙后代

孔氏谱系完善,被尊为“天下第一家”、“儒家第一姓”,历代孔家都有社会和经济方面的殊遇。自古有“天下孔姓一家人”之称。

孔子后裔的不断繁衍,家族最初分为“五位”,后又分为“二十派”,到明清两代,增为60户。嘉庆十年《六十户户头户举点名清册》列举了60户的名称。乾隆十年(1745年)修《孔子世家谱》时,在谱人数约二万人。

折叠姓氏迁徙

从元代开始,孔氏族人就开始了向海外的迁徙。当时,元朝最高统治者为控制高丽,采取联姻政策。至正九年(1349年),承懿公主远嫁高丽忠肃王之子王颛,孔子裔孙、五十四代孔昭为公主所带侍从之一。到高丽后,孔昭得到高丽王重用,官至门下侍郎同平章事(相当于宰相一职),先后受封为桧原君、昌原君,死后葬于昌原。《孔子世家谱》孔昭的后代在高丽累世为官,其子孔帑官至集贤殿大学士同平章事,其长孙孔俯官至判尹,次孙孔德官至门下侍郎同平章事,与孔昭相同,至此,已是孔氏一门三代之中两人出任高丽朝的宰相。以后世代繁衍,名人辈出,成为朝鲜南部的望族。由于其祖孔昭墓葬在昌原,他们遂以昌原为籍贯。

高丽王朝皇帝崇奉儒学,对孔氏后裔屡予优待。高丽王国正宗十六年 (1792年),国王考求曲阜孔氏族谱后,命高丽国的孔氏以曲阜为籍贯,以示不忘祖先,并仿中国衍圣公之例封以世爵。

韩国孔氏繁衍至今,已延续到86代。他们的取名与中国国内的规矩不同,另外有一套行辈用字。在韩国还有专门的同宗茹人组织,叫作“曲阜孔氏韩国大宗会”,以表示不忘源出于中国的曲阜,在20世纪80年代曾组团专程赴曲阜祭祖,并在仰圣门(即曲阜城北门)外立碑纪念。另据1987年人口普查统计,韩国的孔姓族人为 17207户,72382人。孔子东南亚各国,在清代末期也有孔氏族人移居过去。至于日本及欧美等地的移居,则是在民国期间开始的。

到20世纪末,孔子后裔已遍及世界各大洲,其中,以韩国、朝鲜、日本、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、缅甸、美国等国家和地区数量较多,英国、瑞士、加拿大、澳大利亚等国也有一定数量的孔氏族人。

折叠家世家谱

据《史记--孔子世家》记载,孔子的祖先本是殷商后裔。周灭商后,周成王封商纣王的庶兄,商朝忠正的名臣微子启于宋。 建都商丘(今河南商丘一带)。微子启死后,其弟微仲即位,微仲即为孔子的先祖。孔子的六代祖叫孔父嘉,是宋国的一位大夫,做过大司马,在宫廷内乱中被杀,自孔父嘉之后,其后代子孙开始以孔为姓。其曾祖父孔防叔为了逃避宋国内乱,从宋国逃到了鲁国。从此孔氏在陬邑定居,变成了鲁国人。

孔子的父亲为叔梁纥(叔梁为字,纥为名,音hé),母亲为颜征在。叔梁纥是当时鲁国有名的武士,他人品出众,曾建立过两次战功,因曾单臂托住悬门让冲进城池的部队撤出而闻名。曾任陬邑大夫。叔梁纥先娶妻施氏,生9女,无子。又娶妾,生一子,取名伯尼,又称孟皮。孟皮脚有毛病,依照当时的礼仪不宜继嗣,于是又与年轻女子颜征在生孔子。公元前551年(鲁襄公二十二年),孔子生于鲁国陬邑昌平乡(今山东曲阜市东南)。因父母曾为生子而祷于尼丘山,故名丘,字仲尼。孔子三岁时,叔梁纥卒,孔子母子也不为施氏(叔梁纥的正妻)所容,孔母颜征在只好携孔子与孟皮移居曲阜阙里,生活艰难。孔子17岁时,孔母颜征在卒,他服了三年丧。

孔子十九岁时娶宋国人亓官氏为妻,一年后亓官氏生子,鲁昭公曾派人送鲤鱼表示祝贺,孔子感到十分荣幸,故给儿子取名为鲤,字伯鱼。鲁哀公十年(公元前485年),孔子夫人丌官氏去世。

据《孔子家语》和《史记》记载,孔子青年时代曾做过“委吏”(管理仓库的小官)、“乘田”(管理牧场的小官),事无大小,均能做到近乎完美。由于孔子超凡的能力和学识,很快得到不断提拔。到孔子五十一岁的时候,被任命为中都宰(相当于现在的市长,今济宁市汶上县一带),政绩非常显着;一年后升任司空(相当于现在的建设部长),后又升任大司寇(相当于今天的公安局部局部长兼检查部长兼职最高人民法院院长);五十六岁时,又升任代理宰相,兼管外交事务(由于孔子升迁过快,不符合当时官员晋升标准,因此为代理宰相)。孔子执政时,立即将扰乱政事的奸佞大臣少正卯杀掉,以严肃法纪,因而名动一时,由此可看出孔子不是后世某些人认为的迂腐不堪的学究,而是敢作敢为但不暴虎冯河的伟丈夫。孔子执政仅三个月,就使鲁国内政外交等各个方面就均大有起色,国家实力大增,百姓安居乐业,各守礼法,社会秩序非常好(史书上称“路不拾遗,夜不闭户”),鲁定公12年,孔子为削弱三桓(季孙氏、叔孙氏、 孟孙氏三家世卿,因为是鲁桓公的三个孙子故称三桓,当时的鲁国政权实际掌握在他们手中,而三桓的一些家臣又在不同程度上控制着三桓),采取了堕三都的措施(即拆毁三桓所建城堡)。

孔子的政治理想在当时无法得到实施,但孔子之伟大在于“知其不可行而行之”,他将自己的政治理想寄托于后世。孔子因而在回到鲁国之后停止了直接的政治活动,一面继续整理文化典籍,修订六经;一面广收弟子,大规模的开展文化教育事业,相传教授弟子3000余人,其中精通六艺的弟子有72人。

折叠世袭爵,地位

八世祖 世子胜

七世祖 正考父

六世祖 孔父嘉

五世祖 木金父

高祖 祁父

曾祖 防叔叔

祖父 伯夏

父 叔梁纥

孔子

子 孔鲤

孙 孔伋

曾孙 孔白

玄孙 孔求

六代孙 孔箕

七代孙 孔穿

八代孙 孔谦

九代孙 孔鲋、孔树、孔腾,汉高祖刘邦封孔腾为“奉祀君”。

十代孙 孔忠

十一代 孔武

十二代 孔延年

十三代 孔霸,汉元帝封为“褒成侯”,赐食邑八百户。

十四代 孔福,汉成帝绥和元年封为“殷绍嘉侯”。

十五代 孔房,褒成侯

十六代 孔均,褒成侯

十七代 孔志,褒成侯

十八代 孔损,褒亭侯

十九代 孔曜,奉圣亭侯。

二十代 孔完、孔赞,褒成侯。

二十一代孙 孔羡,宗圣侯。

二十二代孙孔震,奉圣亭侯。

二十三代孙 孔嶷,奉圣亭侯。

二十四代孙 孔抚,奉圣亭侯。

二十五代孙 孔懿,奉圣亭侯。

二十六代孙 孔鲜,奉圣亭侯。

二十七代孙 孔乘,崇圣大夫。

二十八代孙 孔灵珍,崇圣侯。

二十九代孙 孔文泰,崇圣侯。

三十代孙 孔渠,崇圣侯。

三十一代孙 孔长孙,恭圣侯。

三十二代孙孔嗣悊,绍圣侯。

三十三代孙 孔德伦,褒圣侯。

三十四代孙 孔崇基,褒圣侯。

三十五代孙 孔璲之,褒圣侯、文宣王兼兖州长史。

三十六代孙 孔萱,文宣公。

三十七代孙 孔齐卿,文宣公。

三十八代孙 孔惟晊,文宣公。

三十九代孙 孔策,文宣公。

四十代孙 孔振,文宣公。

四十一代孙 孔昭俭,文宣公。

四十二代孙 孔光嗣,泗水主簿。

四十三代孙 孔仁玉,文宣公兼曲阜县令。

四十四代孙孔宜,文宣公兼曲阜主簿、赞善大夫。

四十五代孙 孔延世,文宣公兼曲阜县令 历代衍圣公:

第46代衍圣公 孔圣佑,文宣公兼知县事、孔宗愿,宋仁宗改称孔子嫡长孙为衍圣公。

第47代衍圣公 孔若虚、孔若愚、孔若蒙

第48代衍圣公 孔端立、孔端操、孔端友(南宗)

第49代衍圣公 孔琥、孔璠、孔玠(南宗)

第50代衍圣公 孔拂、孔摠、孔晋、孔拯

第51代衍圣公 孔元用、孔元孝、孔文远(南宗)、孔元措、孔元纮

第52代衍圣公 孔之厚、孔之全、孔万春、孔之周

第53代衍圣公 孔浣、孔治、孔贞、孔洙(南宗)

第54代衍圣公孔思晦、孔思诚、孔思许(南宗)

第55代衍圣公孔克坚、孔克忠(南宗)

第56代衍圣公 孔希学、孔希路(南宗)

第57代衍圣公 孔讷、孔议(南宗)

第58代衍圣公 孔公鉴、孔公诚(南宗)

第59代衍圣公孔彦缙、孔彦绳(南宗)

第60代衍圣公孔承庆、孔承美(南宗)

第61代衍圣公孔宏绪、孔宏泰(字永实)、孔弘章(南宗)。

第62代衍圣公 孔闻韶)、孔闻音(南宗)

第63代衍圣公 孔贞干、孔贞宁)、孔贞运(南宗)

第64代衍圣公孔尚贤、孔尚干(南宗)

第65代衍圣公 孔衍植、孔衍桢(南宗)

第66代衍圣公孔兴燮、孔兴燫(南宗)

第67代衍圣公孔毓圻、孔毓垣(南宗)

第68代衍圣公孔传铎、孔传锦(南宗)

第69代衍圣公孔继濩、孔继涛(南宗)

第70代衍圣公孔广棨)、孔广杓(南宗)

第71代衍圣公孔昭焕)、孔昭烜(南宗)

第72代衍圣公孔宪培、孔宪坤(南宗)

第73代衍圣公 孔庆镕、孔庆仪(南宗)

第74代衍圣公 孔繁灏、孔繁豪(南宗)

第75代衍圣公孔祥珂、孔祥楷(南宗)

第76代衍圣公 孔令贻(字谷孙),1877年(光绪三年)5岁时承袭衍圣公,1919年11月8日病逝于北京太仆寺街衍圣公府。孔姓

第77代衍圣公孔德成(1920年生),母王氏夫人。出生百日,奉徐世昌大总统明令,承袭衍圣公爵位。1935年,国民政府改封号为「大成至圣先师奉祀官」。1936年,娶前清名宦孙家鼐孙女孙琪芳女士。1949年国民党政府退守台湾,孔德成随迁往台湾,复建台北家庙,历任大成至圣先师奉祀官、“考试院院长”、“总统府资政”,兼任台湾大学中文系教授,开设商周青铜彝器、三礼综合研究、金文等课程。2008年10月28日上午10点50分在台北慈济医院台北分院因心肺功能衰竭,安详辞世,享年89岁。长女维鄂,子维益(卒)、维宁,长孙垂长。

奉祀官世袭

- 第77代大成至圣先师奉祀官 孔德成。

- 第78代大成至圣先师奉祀官孔维益,早逝,未袭封。

- 第79代大成至圣先师奉祀官 孔垂长,2009年9月25日正式袭封大成至圣先师奉祀官,应享特任官待遇。

南宗奉祀官世袭

成就贡献/孔子

孔子对后世影响深远,虽说他“述而不作”,但他在世时已被誉为“天纵之圣”“天之木铎”“千古圣人”,是当时社会上最博学者之一。后世并尊称他为“至圣”(圣人之中的圣人)、“万世师表”,认为他曾修《诗》、《书》,《礼》 、《乐》,《四书》,序《周易》(称《易经》十翼,或称易传),着《春秋》。《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的 《春秋》弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。《论语》与《大学》、《中庸》、《孟子》并称“四书”。通行本《论语》共二十篇。《论语》的语言简洁精炼,含义深刻,其中有许多言论至今仍被世人视为至理。而且古代,小孩进学堂第一个拜的就是孔子。

《春秋》弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。《论语》与《大学》、《中庸》、《孟子》并称“四书”。通行本《论语》共二十篇。《论语》的语言简洁精炼,含义深刻,其中有许多言论至今仍被世人视为至理。而且古代,小孩进学堂第一个拜的就是孔子。

美国诗人、哲学家爱默生认为“孔子是全世界各民族的光荣”。英国历史学家、哲学家汤恩比博士说,拯救二十一世纪人类社会的只有中国的儒家思想和大乘佛法。

他有众多弟子,如子贡、子路、颜回等。被后世尊为“亚圣”的孟子是他孙子孔伋(字子思)的再传弟子。最著名的一篇《关雎》。

现人教版小学第12册语文书已收录《孔子东游》(两小儿辩日)中学第1册收录《论语十二则》。现苏教版小学第12册语文书已收录《孔子游春》。现苏教版小学第12册语文书已将孔子的名言收录到练习7。现长春版第10册语文书已收录《论语四则》。

思想体系

最新研究成果认为:《论语》是孔子弟子对孔子言行的追忆记录 ,严格讲,《论语》中许多观点都是孔子没有会通天道之前的空洞的礼仪说教,是谈不上什么“体系”的。孔子的思想精髓在《易经》。

王国维先生早已指出:神话传说背后,往往有着史实的素地(背景)。不仅如此,神话传说背后往往蕴含着古人对世界的认识和哲学思考,我国古代先贤始终有着高明的哲学。

从盘古开天地起,立于天地之间的就是大写的人。人文始祖伏羲氏,仰观天文,俯察地理,近取诸身,远取诸物,发现世界万物都是由阴阳这对矛盾构成的,并剔开天机,画出了— —和——两个符号代表阴阳,创制八卦以为民用;神话传说讲五帝时代的颛顼、共工大战,共工怒触不周山,“天柱折,地维绝,天倾西北,地覆东南。”这其实是在告诉后人:他们发现了“天道左行,地道右迁,人道尚中”的规律(《象·讼》说“天与水违行”思想于此一脉相承)。舜帝“测阴阳之物,咸顺不逆,舜既得中”(最新证据——清华简《保训》语)。舜帝重八卦为六十四卦,决策稽疑,实现了人类认识史上的一次飞跃。然而,此时人们还停留在天、地、人各行其道的认识水平上;周室发现了“皇天无亲,惟德是辅”真谛,提出“荷天瞿”、“法地理”的思想,追求“恐以守功,智以避患,敬以承业”目标。孔子老而好《易》,发现了人道可以学习天道、地道,会通天人,可以改变命运的规律,作《易传》,号召人们法天正己,尊时守位,知常明变,开物成务,建功立业。由此看来,我国圣贤的哲思自古以来就是成体系的,这个体系正体现在《易经》之中。

大易医国,大易医人。

在医人方面,孔子建构了仁、义,礼、智对举的哲学范畴(“立人之道曰仁曰义”、“智崇礼卑”)。孟子高举的义旗,就是对孔子仁学的节度。孟子大骂墨家“兼爱思想”,就是依据易经原理对兼爱(泛仁、泛爱)思想的节制。孔子讲“圣”,所谓“圣”其实就是指人们会通天人的本事。因此儒家讲人人可以成圣,人人皆尧舜。

在医国方面,《易经》强调“王用三驱”的厚生、博爱思想;强调“方其正也,直其义也”的公平、正义思想;强调一言九鼎的诚实、守信思想;强调“天道下济而光明”、“天下文明”、“万国咸宁”等文明、和谐思想,强调“革取故也”,“鼎取新也”的革故、鼎新思想;强调人道、人文的民主和“革命”思想(《彖·革》“天地革而四时成。汤武革命,顺乎天而应乎人,革之时大矣哉!”即民可以做主革去怙恶不逡帝王之命)。《易传》提出了著名的“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也”的著名命题。按照继善成性的性善论这一法治的人文起点,《易传》诠释六十四卦,竟有十一卦讲到法治问题:如在立法环节要“明罚敕法”,在执法环节要“明慎用刑”,要“赦过宥罪”、“议狱缓死”等,强调“刑罚清而民服”!这一切都是孔子在帛书易《要》篇所说的“观其德义”的成果。李学勤先生一再强调:孔子所观“德义”绝不是我们今天的伦理道德层面所讲的德义,它是哲学范畴。这个德义,用《童子问易》的话说就是孔子建构的“德道”:即博爱、厚生,公平、正义,诚实、守信,文明、和谐,革故、鼎新,民主、法治之道。这些业已成为我们树立社会核心价值观的理论基石。《童子问易》指出:“内圣外王”思想绝不是儒家真传。”这种由道家庄子提出,宋儒导入,清儒发阐,现代新儒家精心进行体系建构的所谓“王道”思想,是宣扬帝王将相的思想,是'存天理,灭人欲"的反人道的思想,是鼓吹人治,反对法治的思想。中华思想的精髓是来自于易经的德道。

孔子认为“天下殊途同归”,君子“以同而异”。这些思想精华是我们加强国家交流,建设保和太和世界的有力思想武器。

孔子的经济思想在《易传》中有充分、系统地表述:有“致天下之民,聚天下之货,日中为市,交易而退,各得其所”的朴素市场经济思想;有“裒多益寡,称物平施”、“富与其邻”的公平分配思想;有“以美利利天下”的打造儒商队伍的远见卓识。

孔子率先提出了见仁见智,但“美在其中”的美学命题。

春秋时期,是我国文明的轴心时期。然而,无论是道家还是儒家,其思想来源都是大易。《易经》的前身是商朝的《归藏》(又叫坤乾)。老子尚柔、守阴,这一思想来源于以坤为首卦的《坤乾》,老子认为阴阳存在于事物外部(“负阴抱阳”靠“充气”才能和)。老子提出的“道生一,一生二,二生三,三生万物”思想,就是认为“三才”生万物,扬雄按着老子这种宇宙论,作了《太玄》,太玄以三进制的形式,搞了一个九九八十一赞;孔子崇阳尚刚,这一思想来源于以乾为首卦的《周易》。孔子认为阴阳是事物内部属性(“美在其中”),认为阴阳不离,阴阳相倚,阴阳和合。孔子“复,见天地之心”,在顺推、逆衍中发现了太极。孔子用乾坤运行来描摹宇宙的运行机制,制作了一个“《易》与天地准”的宇宙模型。孔子认为“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”孔子的宇宙论是生生不息的“二进制”的宇宙本体论。他认为是两仪四象生万物。这个“两仪”就是阴阳,“四象”就是老阴(6)、少阴(8),老阳(9)、少阳(7),四象遵循着由量变到质变的七上八下规律运行。老子认为世界来自于“无”,孔子认为世界来自于“有”。庄子一语道破“《易》以道阴阳”,庄子的天籁、地籁、人籁“三籁”思想就是《易经》天道、地道、人道思想的另一说法。苏东坡曾指出:庄子对儒家是“阳挤而阴助之”。道家另一代表人物,魏晋的王弼曾在与裴徽书信交谈中说:老子是把不能言说的“无”当“有”来说了;而孔子不说“无”,只谈可以言说的“有”。儒道互补,一脉相承。

《易经》为“群经之首”,“大道之源”。

以易经为代表的优秀中华文化,有着多次西进的经历:西汉有之,中西的丝绸贸易几乎掏空了古罗马的国家财政,大汉民族因此得名;唐朝通过阿拉伯人有之,阿拉伯人借之发明了“回回炮”;宋朝有之,china(瓷器)因此得名。据美国著名史学家顾立雅考证:我国一些先进思想和管理制度通过阿拉伯人传到了西西里的罗杰二世朝廷和英格兰的亨利二世朝廷,为西方文艺复兴运动送去了人道主义思想精髓(傅斯年先生曾指出:“春秋时期,人道主义固以发达”);大元帝国有之;最深刻的交流在于十七、十八世纪。传教士捆绑式地把中华文化翻译给西方,法国的思想家们从中发现了观念论和无神论;德国的思想家从中发现了唯物辩证法,大数学家、哲学家莱布尼茨还受邵雍先天卦位图启发“发明了”二进制,进而为近代数码科技奠了基。《童子问易》指出:是封建的孔子启蒙了近代资本主义的欧洲!儒家的德道思想是普世的。

我们重新诠释儒家思想体系的目的,并不在于向世界邀功,我们只是为我们对世界做出的贡献正名。我们既不要妄自菲薄,也不要贵中贱西。《易传》讲“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下。”建设太和世界不是靠武力,而是文化。当今世界秩序正在重建,而最终较量的还是文化。我们要革故鼎新,适时之变,兼容并蓄,努力创造适应时代发展的新文化。

我们今天的使命就是把原本属于世界的孔子归还全世界!

折叠政治思想

其核心是“礼”与“仁”,在治国的方略上,他主张“为政以德”,用道德和礼教来治理国家是最高尚的治国之道。这种治国方略也叫“德治”或“礼治”。这种方略把德、礼施之于民,实际上已打破了传统的礼不下庶人的信条,打破了贵族和庶民间原有的一条重要界限。

孔子的仁说,体现了人道精神,孔子的礼说,则体现了礼制精神,即现代意义上的秩序和制度。人道主义这是人类永恒的主题,对于任何社会,任何时代,任何一个政府都是适用的,而秩序和制度社会则是建立人类文明社会的基本要求。孔子的这种人道主义和秩序精神是中国古代社会政治思想的精华。

折叠经济思想

孔子的经济思想最主要的是重义轻利、“见利思义”的义利观与“富民”思想。这也是儒家经济思想的主要内容。对后世有较大的影响。孔子所谓“义”,是一种社会道德规范,“利”指人们对物质利益的谋求。在“义”、“利”两者的关系上,孔子把“义”摆在首要地位。他说:“见利思义”。要求人们在物质利益的面前,首先应该考虑怎样符合“义”。他认为“义然后取”,即只有符合“义”,然后才能获取。孔子甚至在《论语·子罕》中主张“罕言利”,即要少说“利”,但并非不要“利”。《左传·成公二年》记载,干不符合道义的事而获得富贵,就如同浮云一样,不屑于用不义的手段取得富贵。孔子还认为,对待“义”与“利”的态度,可以区别“君子”与“小人”。有道德的“君子”,容易懂得“义”的重要性,而缺乏道德修养的“小人”,则只知道“利”而不知道“义”。这就是孔子在《论语·里仁》中说的“君子喻于义,小人喻于利”。有人认为孔子既然重“义”,则势必轻视体力劳动。这种观点是错误的。《论语》中记载他对想学农的弟子樊迟十分不满,骂他是“小人”,这是因为孔子认为人要有更大的理想和追求,要承担的是更大的责任。他要让他的学生成为价值的承担者而不是一个农民。

孔子的经济思想最主要的是重义轻利、“见利思义”的义利观与“富民”思想。这也是儒家经济思想的主要内容。对后世有较大的影响。孔子所谓“义”,是一种社会道德规范,“利”指人们对物质利益的谋求。在“义”、“利”两者的关系上,孔子把“义”摆在首要地位。他说:“见利思义”。要求人们在物质利益的面前,首先应该考虑怎样符合“义”。他认为“义然后取”,即只有符合“义”,然后才能获取。孔子甚至在《论语·子罕》中主张“罕言利”,即要少说“利”,但并非不要“利”。《左传·成公二年》记载,干不符合道义的事而获得富贵,就如同浮云一样,不屑于用不义的手段取得富贵。孔子还认为,对待“义”与“利”的态度,可以区别“君子”与“小人”。有道德的“君子”,容易懂得“义”的重要性,而缺乏道德修养的“小人”,则只知道“利”而不知道“义”。这就是孔子在《论语·里仁》中说的“君子喻于义,小人喻于利”。有人认为孔子既然重“义”,则势必轻视体力劳动。这种观点是错误的。《论语》中记载他对想学农的弟子樊迟十分不满,骂他是“小人”,这是因为孔子认为人要有更大的理想和追求,要承担的是更大的责任。他要让他的学生成为价值的承担者而不是一个农民。

由于孔子保守的政治态度,因此对待经济制度的改革也反映了保守的思想。比如鲁宣公十五年(公元前594年)实行“初税亩”,从法律上承认私田的合法地位,是春秋时代的重大经济改革;但是据《左传》说,孔子修《春秋》时记载“初税亩”,目的是批评其"非礼也"。而民众不富足,国君没有富足的。在《论语·尧曰》中还记载,孔子主张“因民之利而利之”,即对民众有利的事情才去做。另一方面,他又主张赋税要轻一些,徭役的摊派不要耽误农时。《论语·述而》记载,孔子还对当时的为政者进行说教,要求为政者不要过于奢侈,要注意节俭。他说:“奢则不逊,俭则固。与其不逊也,宁固。”同时,还主张“节用而爱人”。这里面包含了把孔子“仁”的思想运用于经济领域

《春秋》弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。《论语》与《大学》、《中庸》、《孟子》并称“四书”。通行本《论语》共二十篇。《论语》的语言简洁精炼,含义深刻,其中有许多言论至今仍被世人视为至理。而且古代,小孩进学堂第一个拜的就是孔子。

《春秋》弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。《论语》与《大学》、《中庸》、《孟子》并称“四书”。通行本《论语》共二十篇。《论语》的语言简洁精炼,含义深刻,其中有许多言论至今仍被世人视为至理。而且古代,小孩进学堂第一个拜的就是孔子。

美国诗人、哲学家爱默生认为“孔子是全世界各民族的光荣”。英国历史学家、哲学家汤恩比博士说,拯救二十一世纪人类社会的只有中国的儒家思想和大乘佛法.

他有众多弟子<